若手技術者に技術の本質を理解させるための具体的なアプローチがわからない

公開日: 2019年6月25日 | 最終更新日: 2023年8月5日

タグ: メールマガジンバックナンバー, 技術者の癖, 技術者人材育成

引き続き顧問先で本年入社の新人技術者の教育を行っています。

ある顧問先の新人技術者に以下のような課題を出しました。

研修の最中に用語が出てきたため、念のため意味を確認するためでした。

「熱伝導率は知ってる?」

と聴きました。

その新人技術者達は一斉に「もちろん知っています」と答えました。

次にその言葉の意味を説明して、といいました。

すると数人が、

「熱の伝わりやすさ」

と答えました。

表現が違えど、概ね同じ回答でした。

さらに突っ込んで、

「では、熱伝導率を技術的観点から具体的に説明して」

と言ったところ、色々頑張って考えてくれていましたが、

なかなかこちらが期待する答えが出てきません。

技術者全般によくあることですが、

わかっているということであっても、

突き詰めていくと、

「感覚的に何となくわかっている」

ということになります。

これはエンジニアリングではなく、

「カンジニアリング」

です。これでは本質を本当に理解しているとは言えません。

これを自ら気が付き、

「詳細についてはわかっていない部分もありますので、調べます」

という積極的な技術者もいますが、

多くが「う~ん」と悩んで固まってしまいます。

そして、次回までの課題とするので、調べておいてください、

と伝え、知識の習得を狙うのが私の一般的な進め方です。

ここで一つ、近年の技術者に見られる典型的な挙動があります。

自主的に調べる技術者も言われて調べる技術者も、共通するのが、

「インターネットで調べて、その内容で結論を出す」

というケースです。

これは時代である故否定することではなく、

また、初動としてインターネットを使うこと自体は妥当なアプローチです。

しかし問題は、

「インターネットの情報で結論を出す」

という

「技術的な調査を完結させてしまう」

という着地方法です。

インターネットは様々な情報を共有する無くてはならないツールとなっています。

しかしその情報は当然ながら玉石混交の状態であり、

どれが正確な情報なのかわかりません。

そのため、技術的な本質を調べるにあたっては、

複数の専門家による校閲がついている、

「紙媒体の専門書」

が妥当であるというのが現段階での私の考えです。

特に上記の例で出したような、基本的な技術については、

比較的昔の段階で本質的な部分が解明されています。

どれだけ複雑に見える事象も、

一つ一つ分解していくと基本的な技術的挙動に行きつくのです。

その時に重要なのは、

「技術の本質的な部分を理解できているか」

ということであり、その判断基準となるのは、

「第三者にその本質をわかりやすく説明できるか否か」

で判断できます。

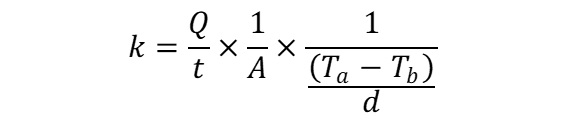

では、熱伝導率の技術的観点から具体的に説明する場合、

一文で述べようとすると、

「同じ温度条件にある面に対し、単位時間に、単位面積当たりを垂直に通過する熱量とその温度勾配の比」

となります。

本質ではありますが、若干わかりにくいかもしれません。

実は模範解答的には、上記の説明をするにあたり以下の熱伝導率を示す式を使いながら説明できれば正解です(数式詳細については以下の参照元の弊社サイトをご覧ください)。

丁度、私もこの手のコラムをFRP事業の方で書いていました。

そこで上記数式も書いていますので、興味ある方は以下のサイトをご覧ください。

※参照元:熱伝導特性を活用した FRP 繊維配向評価と 熱伝導率 の基本

結局のところ、本質的な部分をきちんと説明するには、

「数式で物事を説明できる」

という、技術者のグローバル言語の数学を扱えるか否かにかかってくるのだと思います。

この辺りの話は以下のコラムでも述べていますので、

そちらも合わせてご覧ください。

一つ一つの基本的な言葉の本質を、

数式を中心に理解させるというのは、

技術者の指導においては必要最低条件とも言えます。

専門性至上主義故、

「知っている」

ということに強い執着を見せる技術者。

その執着を上手く利用し、本質を理解させるということを、

若いうちに徹底することが重要だと考えます。

新人技術者育成の一助になれば幸いです。

技術者育成に関するご相談や詳細情報をご希望の方は こちら

技術者育成の主な事業については、以下のリンクをご覧ください: